seg, 22 abril 2019 09:03

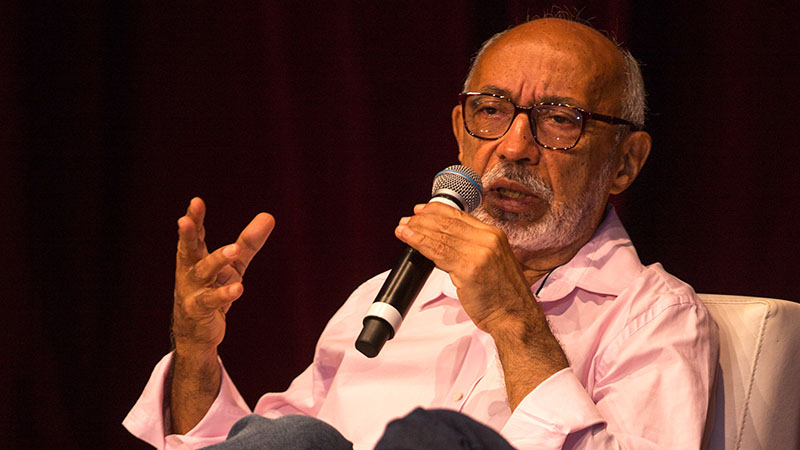

Entrevista Nota 10: Gilmar de Carvalho fala sobre quando a publicidade endoidou

No início, era o pregão, o reclame montado manualmente pelo corretor de anúncios que batia de porta em porta para convencer comerciantes de uma ainda provinciana Fortaleza sobre a importância de dar visibilidade a seus produtos, visando o incremento das vendas. É o que conta, em uma escrita leve e solta, o professor, escritor, jornalista e publicitário Gilmar de Carvalho, autor do livro “O Gerente Endoidou – ensaios sobre publicidade & propaganda no Ceará”, reeditado com selo da Fundação Edson Queiroz em alusão aos 20 anos do curso de graduação em Publicidade e Propaganda da Unifor, o primeiro do estado do Ceará.

Testemunha entusiasmada e ativo participante do processo de construção de uma publicidade cearense com sotaque local e identidade própria, Gilmar faz um retrospecto minucioso e muito bem humorado de “pérolas publicitárias” que ficaram na memória, reflete sobre os altos e baixos da profissão e do mercado e demonstra o quanto a mensagem persuasiva diz de nós, consumidores do século XXI irremediavelmente imersos e afetados pela cultura publicitária.

Entrevista

Gilmar, você migra do jornalismo para a publicidade no final da década de 19970. Era um momento bom para a publicidade cearense?

Era sim. E duas pessoas foram muito importantes para a minha ida para a publicidade: uma delas foi a Dodora Guimarães, que sugeriu ao Barroso Damasceno a minha contratação como assessor de comunicação da Scala. Na verdade, eu não entrei na Scala como publicitário, entrei como jornalista. Ficava buscando brechas para colocar a agência nos jornais. Isso foi em 1978. Logo depois o Barroso contratou o Augusto Pontes e aí deu-se a virada. Augusto liderou o processo de defender uma publicidade com referenciais da cultura cearense. E foi a partir daí que a gente começou a falar muito em cordel, xilogravura, cantoria, falar do cotidiano da cidade, também para imprimir um diferencial, porque estavam chegando aqui agências de fora. Nós tínhamos escritórios de grandes agências, nacionais até, em Fortaleza. Então, a Scala quis marcar uma diferença e a Mark, de certo modo, acompanhou a Scala. Paulo Linhares veio para a Publicinorte, mas depois foi para a Mark e lá fez também trabalhos interessantíssimos nessa linha de valorização da cultura cearense e nordestina. Fiquei quatro anos na Scala e foi um período muito estimulante.

Por que foi tão estimulante para você?

Acho que o desafio de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes, de tentar falar com um maior número de pessoas, de vender produtos que eu usava e gostava, como também outros que eu não acreditava. O clima era de muita competitividade e isso também era bom porque a publicidade cearense começou a despontar nacionalmente, a gente começou a ganhar prêmios e a participar de concursos. A revista Propaganda, de São Paulo, abriu para a Scala, para a Mark, então era bem diferente do que é hoje. A publicidade, além de ser um negócio, era um jogo também e uma brincadeira, algo que mexia com a cidade.

Você comenta no livro que é um desafio fazer publicidade em meio à pobreza que nos cerca. O que esse dilema tem ensinado, já que você escreve também que o consumo pode ser considerado uma instância de cidadania?

A gente sempre teve um mercado muito pobre e quando eu falo isso é a partir de dados, de referenciais, a partir da compreensão da história do Ceará. Não é para diminuir o Ceará. Mas a gente sempre teve um mercado muito restrito, com baixo poder aquisitivo, enquanto as elites podem comprar tudo. Você vê aí no livro: no século XIX, a gente encontra consumo de salmão, consumo de bacalhau, consumo de vinhos, consumo de azeitonas. As elites sempre se deram muito bem e o povo sempre ficou à margem. Então, a gente sabia que tinha um mercado restrito. E a publicidade, talvez por um erro, que está sendo consertado hoje com as novas gerações, não queria fazer coisas pequenas, ela não queria ir atrás de pequenos empreendedores, pequenos anunciantes. Ela queria o filé! E isso foi ruim, de certo modo, porque excluiu mais ainda... O pequeno empreendedor não tinha como anunciar. Tevê era caro, jornal era caro, publicidade também era caro. No dia do lançamento do livro, na Unifor alguns jovens, rapazes e moças estudantes e outros recém-formados, me falaram que atuam, praticamente, nesse nicho das pequenas contas, dos pequenos empreendedores. Eu fiquei muito feliz ao saber disso, porque. a gente é tão excluído que quando consegue comprar alguma coisa de certo modo entrou no clube. A gente saiu da exclusão absoluta e começa a tentar dialogar com o mercado, com o consumo.

A gente está no jogo.

A gente está no jogo, se sente um consumidor, vai atrás do código (Código de Defesa do Consumidor), procura saber… Claro que há muito romantismo de minha parte… Só porque comprou virou cidadão? Não. Mas, de qualquer maneira, a gente não está mais tão fora do jogo.

Queria que você fizesse um retrospecto, começando pelo título do próprio livro, O Gerente Endoidou, das pérolas da publicidade local e regional. O que você destacaria?

O título do livro é um bordão criado por Tarcísio Tavares. Tarcísio foi uma pessoa importantíssima na publicidade cearense. Ele foi um dos fundadores, com seu Dudu e Maninho Brígido, da Publicinorte, a primeira agência do Ceará, fundada em 1964, ironicamente no ano do Golpe Militar. Existiram outras, mas eram muito incipientes, então a Publicinorte foi a primeira que veio com estrutura de agência. Seu Dudu tinha sido um grande corretor de anúncios, aquele homem que saía sozinho com a pasta debaixo do braço, visitava os anunciantes, voltava com o breefing, com anotações, que fazia o spot de rádio, fazia o anúncio de jornal, muitas vezes ajudado pelos próprios diagramadores dos jornais, enfim, era uma coisa muito improvisada. Mas o seu Dudu foi tão grande que quando foi fundada essa primeira agência ele tinha que ser incorporado. A experiência dele era importante. E o Tarcísio tinha feito teatro e era tido, no meio da comunicação e da cultura, como uma pessoa muito bem humorada. Era muito debochado, brincalhão, irônico. E ele levou essas características para a agência dele. Então “O Gerente Endoidou” era o bordão de uma loja, a Esmeralda. Todo ano tinha uma campanha, acho que no aniversário da Esmeralda: o gerente endoidava, endoidava de forma diferente, às vezes ele jogava tudo no chão, plantava bananeira dentro da loja, botava boneco, entre aspas, como se diz, estava sempre aprontando. E o Tarcísio fez muitas outras coisas interessantes. Ele levou o rock, a Jovem Guarda para as lojas Ocapana, então as lojas tinham trilha-sonora, os rapazes e as moças entravam e se identificavam com o que estavam ouvindo, as roupas eram para jovens, jovens que andavam de moto. Foi muito interessante isso. Tiveram outras ainda mais engraçadas. Lembro que havia uma histeria em relação aos Beatles, as fãs rasgavam as roupas, eles eram queridíssimos. E o Tarcísio colocou em cima de uma marquise de uma loja um rapaz que representava um ídolo pop. E as pessoas quando passavam e viam gritavam, mas aquele rapaz não era nada, não era cantor, não era ator, era apenas um jovem que estava ali ganhando um cachê para posar de celebridade. Tarcísio fazia essas coisas.

Marcou época então. Quem mais saiu do script e inovou?

Depois veio o Toim, o Antônio Mendes, que era garoto-propaganda, que fazia umas inserções no Show do Mercantil. Toim era contratado, mas não era assim uma pessoa bonita. E a gente sempre achava que para a tevê só iam pessoas bonitas, finas, bem vestidas e Toim vinha com aquele jeitão dele. Parecia que estava vendendo no meio da rua. Dava-se só um mote para ele, uma dica, e ele improvisava, ao vivo, na tevê, fazendo o comercial. Às vezes chegava com um cacho de bananas e falava “a preço de banana nas lojas tal”, outra vez com uma galinha morta, segurando pelos pés... Então, tudo isso gerava certo humor, certa empatia junto às pessoas. Era uma diluição dessas fronteiras tão rígidas, onde a publicidade teria que ser racional, de bom gosto, clean, limpa. E não, ele estava dizendo das coisas do dia-a-dia, do comércio informal.

Mas quando a gente passa a fazer publicidade do nosso jeito e com a nossa cara mais profissionalmente?

A partir da inauguração da TV Ceará, em 1960. A TV Ceará tinha um estúdio só para a publicidade, separado dos estúdios das novelas, dos programas de shows, do noticiário. Mas quando essa publicidade começou não existia videotape, que só chegou em 1966. Então, entre 1960 e 1965 a gente vai ter uma publicidade que se baseava muito nos garotos ou garotas-propaganda. Entrava uma pessoa e dizia: compre nas lojas tal, compre isso, compre aquilo, em tantos meses... A pessoa vinha com o discurso pronto. E tínhamos o que era o básico: as cartolinas, que eram colocadas na parede e a câmera vinha e se aproximava, aí era: Lojas Couto e o slogan “cinco lojas e um só preço”. Isso já era uma publicidade com a nossa cara, uma cara tímida ainda, mas era. Uma das pessoas que trabalhou na tevê, fazendo tanto essas cartolinas, como também ajudando a fazer cenários, foi o Audifax Rios, grande artista visual e poeta, um homem muito sensível. Então, acho que a partir daí, com a implantação da tevê, a gente começa a ser levado a sério, a publicidade como um negócio, e essa cearensidade passa a ser mostrada.

E hoje? Há equilíbrio entre regionalismo e cosmopolitismo?

Avalio que perdemos muito dessa característica ligada aos referenciais da cultura cearense. A gente abriu mão muito rapidamente e hoje isso entra um pouco nos comerciais que apelam para o humor. Aí você tem Falcão, Rossicléa, Meirinha, Raimundinha, pessoas que são muito atuantes e muito interessantes do humor cearense sendo convidados para fazer esses comerciais. Nesse momento, a gente vê que tem uma coisa cearense no deboche, nas expressões populares. Acho que o humor ainda é a ponte pra gente ver a cearensidade na publicidade local. Mas, de resto, a publicidade feita aqui poderia ser feita em qualquer lugar do mundo. Você não sabe de onde ela é. Infelizmente é o que tem prevalecido, uma publicidade sem muito glamour, sem muita graça. A gente não grava mais os bordões como antigamente. Acho que nem tem bordão. Ficou uma coisa asséptica, estérea.

Nada daqueles bordões como “seu Guimarães só faz café” ou “onde um pneu é um pneu”...

Esse bordão do seu Guimarães é da Mark Propaganda. Seu Guimarães tinha uma fábrica de café. A fábrica ainda hoje existe, abandonada, no Montese. O Café Guimarães era muito popular, muito vendido e consumido em Fortaleza. E ele começou a fazer outros produtos, coloral, massa de milho, por isso a pergunta do bordão. Ao que ele respondia: “Não, também faço massa de milho e etc”. O slogan da Gerardo Bastos é profundíssimo (risos). O Mino até fez piada: “que slogan mais gasto esse do Gerardo Bastos” (risos). Então, todos os capítulos do livro abrem com um bordão: “Paraíso, onde o melhor pedaço é o preço” e por aí vai. A Paraíso era uma rede de lojas de eletrodomésticos, que também quebrou.

No livro, você chama atenção para o fato de termos sido pioneiros na propaganda política criativa, inclusive elegendo a primeira prefeita petista de uma capital. Como isso se deu e quais foram as inovações experimentadas nesse momento?

Depois da Maria Luiza (Fontenele), a gente vai ter a entrada dos marqueteiros, em um outro formato. Mas até 1985 o que a gente tinha era uns santinhos, uns jingles, uns palanques onde eram feitos os comícios e a Lei Falcão, onde só se podia mostrar a foto da pessoa: para Deputado Federal, Gilmar de Carvalho, número tal, Arena. Então a Maria Luiza vai aglutinar uma série de jovens universitários e artistas em torno da campanha dela, inclusive Paulo Linhares e Bete Jaguaribe, hoje professora da Unifor. Essas pessoas trouxeram outras influências e abordagens, outros olhares para a campanha da Maria Luiza. Os comícios eram diferentes. Ela juntava pessoas nas comunidades, olhava no olho, não tinha promessas para fazer, não tinha barganha de “pegue seu voto que eu lhe dou não sei o que”. Ela fazia quase que uma reunião de uma comunidade eclesial de base, de associação de moradores dos bairros. Era uma coisa muito íntima, às vezes na própria calçada colocavam-se umas cadeiras e a Maria Luiza vinha e conversava.

Em termos de publicidade, qual foi a estratégia?

Era uma estratégia do coloquial. A Maria Luiza estava sempre muito tranquila, exatamente como ela é. Não tinha aquela preparação do boneco da tevê. A Maria Luiza continuou sendo a Maria Luiza. Não tinha peruca, penteado ou blaser. E também uma linguagem mais direta, apesar da Maria Luiza ser uma pessoa bem preparada, com mestrado nos Estados Unidos. Mas ela falava como as pessoas falam, o que as pessoas queriam ouvir.

Você fala sobre isso no livro, o quanto é importante o publicitário, assim como o jornalista, sair da sua zona de conforto, se misturar e se aproximar dos diversos grupos sociais, procurar ouvir a voz das ruas.

Durante muito tempo nós tivemos uns publicitários que andavam em carros muito caros, muito bem vestidos, que não se misturavam com as pessoas. E eu sempre procurei esse enfrentamento, essa mistura. Eu vim para cá conversar com você, na Associação Cearense de Imprensa (ACI), no Centro, de metrô, que eu pego perto da minha casa, desço na praça José de Alencar e venho vindo. Aí eu vejo as pessoas montando barracos, sinto o cheiro das pessoas, eu sei o que elas falam. Acho bom ter esse contato, conversar com quem tem menos poder aquisitivo, menos informação, saber sobre o repertório delas, o que pensam, o que querem, quais são seus medos, sonhos, anseios. Essa é a maior parte das pessoas para as quais a gente fala. E, às vezes, por se distanciar, a gente fala de uma maneira equivocada, porque quer falar de acordo com a norma culta, com a erudição. Também não podemos cair no populismo bobo, não é isso que estou propondo, mas falarmos como as pessoas querem que a gente fale. O Centro da cidade é um grande laboratório. É talvez a Fortaleza mais profunda, a Fortaleza mais parecida com Fortaleza. O resto é um simulacro de Fortaleza, na verdade.